いま、キーワードは「ダサかわいい」

いまをときめくD2Cブランドのサイトを訪れてみると、そこには「あれ、いまって2022年だよな?」と思わず首を傾げずにはいられない世界が拡がっています。

薬用マッシュルーム製品を扱うRainboや、ニキビ用パッチを販売するDots for Spots、シリアルブランドのOFFLIMITS……。注目を集める米国発のD2Cブランド、なかでもいわゆる「Gen Z」(ジェネレーションZ、2000〜2010年の間に生まれた世代)をターゲットとするこれらのブランドにとって、ウェブサイトはまさに「フラッグシップ・ショップ」。ブランドの“顔”ともいうべきそれらのサイトを訪れてみると、そこにあるのはふわふわ揺れるロゴや、右から左に流れていくテキスト、GIFアニメーション、自動再生される音楽などなど。きっとあなたも、そのキッチュさに面食らうことでしょう。

例えば「マッシュルームの会社」のRainboのサイトでは、カーソルアイコンがキノコ型に変化。OFFLIMITSのサイトはピンクや紫、オレンジ、グリーンを使ったコントラストの強い配色が目を引きます。いずれも、まだインターネットが「ウェブ1.0」といわれていたころの、何世代も前のウェブデザインを思い出させます。あるいはライヴハウスのフライヤーか、個人の趣味を詰め込んだ同人誌、ZINEのもつ独特な空気感も感じられます。

冒頭、今回取り上げる題材を「D2Cブランド」と一括りにしましたが、各ブランドが扱う商品やサービスは多種多様なので、各社の表現はもちろん、それぞれ同じではありません。しかし、そこには「なんとなく共通している」空気が感じ取れます。一見するとゴチャついていて、目にうるさいくらい。しかし、だからこそ、親近感を得られる感じ。そんな美的エッセンスを欧米メディアでは「adorkable」(ダサかわいいの意)と表現し、2021年の「企業と消費者のあいだのコミュニケーション」におけるひとつの潮流として紹介していました。

こうした「ダサかわいさ」に対して、あるメディアでは「ソーシャルメディア的」であるとも指摘しています。その意図するところは、ブランドのアプローチが、人が(とくに各ブランドが想定するターゲットであるGenZのユーザーが)Instagram StoriesやSnapchatで親しい友人とやりとりをする際に、自撮りの写真にスタンプをつけカラフルなテキストを載せるのと似ている、という点にあるのでしょう。いま伝えたいことをできるだけ早く、素直に伝える。直感的に、気持ちをのせる──そんなソーシャルメディア的なコミュニケーションを、いまやブランドが積極的に採用しているというのです。

たしかに、ウェブサイトで使用されている写真も、“プロっぽくない”ライティングで撮影されたテイストで、SnapchatやTikTokのフィードから飛び出してきたような世界が拡がっています。

退屈なデザイン?

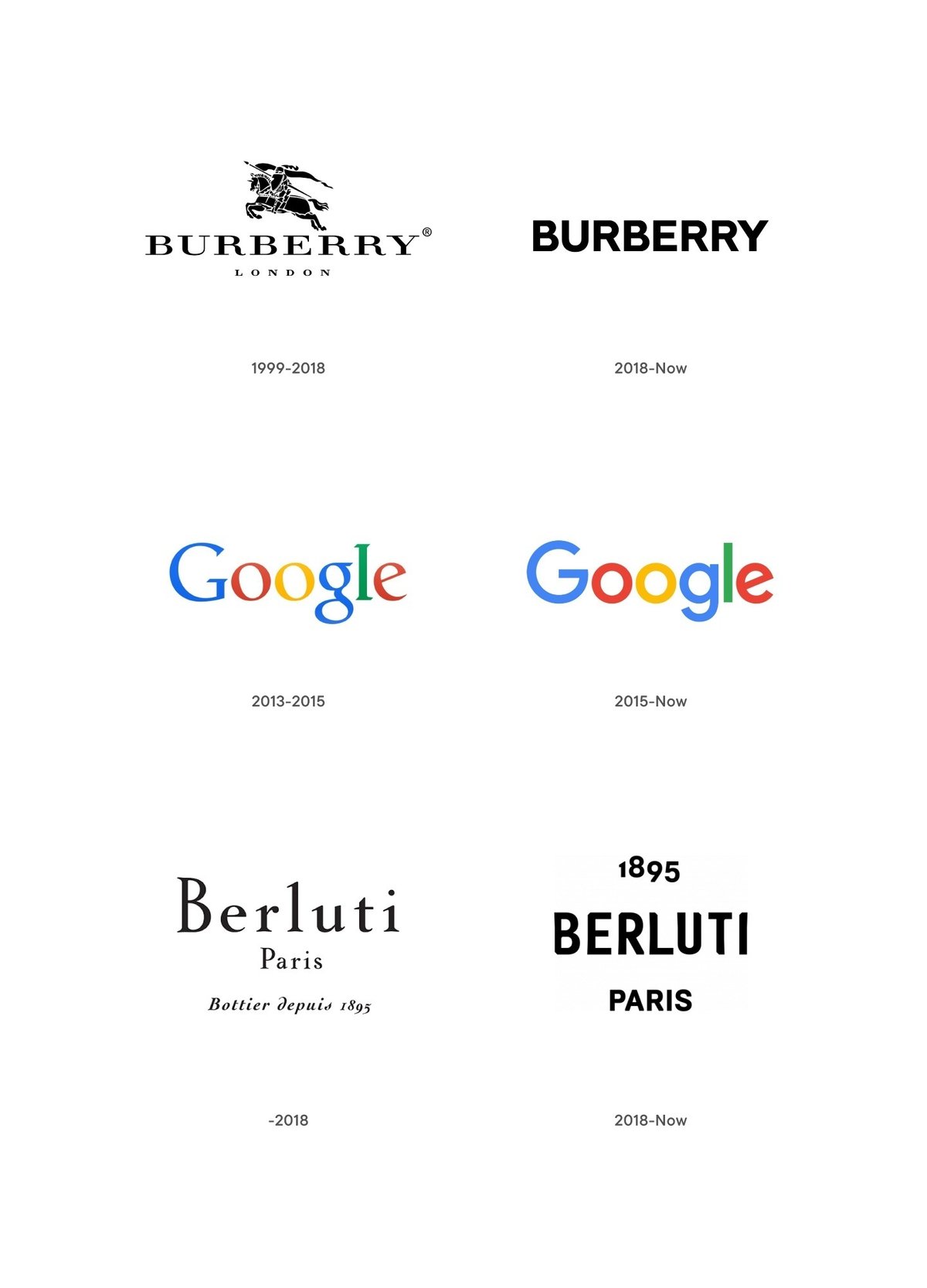

「ブランド」ということでいえば、2018年前後、世界ではさまざまな企業がロゴマークを新たにし、いかにもブランディング然とした語り口で自分たちのブランドを紹介しようという動きがありました。バーバリーをはじめとするラグジュアリーブランドが、こぞって飾り気のないフォントを使ったロゴへのリデザインを進めたのを覚えている方も多いことでしょう。

その波はラグジュアリーブランドのみならず、ナイキのような身近なブランドや、さらにはグーグルやスポティファイ、インスタカートなどのテック企業にも及びます。彼らの多くがシンプルかつ太字のフォントを採用し、他のブランドとの区別がほとんどつかないロゴで溢れかえりました。

こうしたミニマリスト指向の背景には、2つの理由があります。まず、実用的な理由。Eコマースをはじめ、デジタルプラットフォームで再現しやすいシンプルなロゴを選ぶことで、企業はあらゆる文脈で一様に自分たちを表現し、視認性を高められます。特にこの年、ラグジュアリーブランドはオンラインでの販売により注力し出しています。彼らは、差別化よりも認知度に重きを置いたのです。

また、法的な理由も存在します。知的財産の観点からすると、独特のフォントや色をもつロゴよりも、そのブランドの名称や単語を商標の対象とすることで、ブランドが知的財産をよりよく保護できる事情があったのです(英ロンドンの知的財産権専門の弁護士Birgit Clarkは、当時、『The Fashion Law』に応えて、商標の識別性は「いかなる様式化よりも、むしろことばそのものにかかっている」と語っています)。

しかしながら、2018年当時にして、こうした潮流に対するカウンタートレンドが生まれつつありました。グラフィックデザイナーがアイデアを共有するオンラインギャラリー「LogoLounge」創設者のBill Gardnerは、シンプルなロゴが増えすぎた反動として、デザイナーの間で「ディテールの復活」が志向されていると語っています。Gardner曰く、まさにそのころ、「脂っ気のない食事をしてきたデザイナーたちの、反乱に近い動きが現れようとして」おり、「みんなの食欲が、むさぼり食べる機会をうかがっている」ところだったのです。

それからたった2年やそこらで花開いた「Adorkable」は、画一化されたロゴのニュートラルなイメージからすると、まさに対局にあります。ミスマッチさ、エキセントリックさが目を引く「ダサかわいさ」が注目を集めるようになった素地は、すでにあったのです。

ほんとのことを言う

さて、もう少しだけミニマリスト的ブランディングの話が続きます。2020年に『Bloomberg』が掲載したオピニオン記事「Welcom to Your Bland New World」は、世界を席巻したこの動きを痛烈に皮肉ったものでした(記事のタイトルの「Bland」は、「退屈な」の意)。記事は、とくにテックスタートアップ界隈の“ブランド”戦略について、次のように言及します。

すべてスタートアップは、現状を打破し、まったく新しいニッチ分野を開拓しようとするものだ。しかし、二律背反が、ブランドを退屈にしている。つまり、製品のユニークさやパーパスの真新しさ、デリバリー手段のユニークさを主張しながら、同時に、ビジネスモデル、ルック&フィール、声のトーンなどについてはどこも似通ったひとつの公式に、忠実に従っているのだ。

例えばベビー用品を扱うスタートアップも(Bloom、Lalo、Bumbleride)、個人向けサプリメントを展開するスタートアップも(Baze、Thyrve、Care/of)、駐車サービスのスタートアップも(Oobeo、Luxe、SpotHero)。確かに、一つひとつのアイデアには、それぞれ異なるユニークさも意義深いミッションもありそうですが、いざサイトをみてみれば、大きな違いは感じられません。

これについては、スタートアップに出資するヴェンチャーキャピタルにも問題がある、とする声もあります。「ユーザーのニーズを知り、それを超えるペインを知り、事業を生み出す」というこれまでのアプローチでは、本来ビジネスが出発点とすべき社会を見据えることなどできません。結果として、同じようなナラティブでしか、ブランドを語り得なくなっているのです。カナダのヴェンチャーキャピタリストで、かつてFacebookでも取締役として名を連ねたChamath Palihapitiyaは、自身のことばで次のように綴っています。

「VCのコミュニティは、ますます予測可能な、そっくりな集団になっている。つまらないアイデアから別のアイデアへと、イタチごっこをしているように見える」

これからの社会を担うGen Zは、企業が謳う「社会正義」のホントとウソに敏感です。例えば、アイウェアのD2Cとしてよく知られるワービー・パーカーはブラック・ライヴズ・マター(BLM)への支持を公言していましたが、2020年夏に同社の黒人の顧客と従業員がソーシャルメディアで差別や不当な扱いを受けたことをシェアしたために、他の多くの企業と同じように偽善を非難されるようになりました(ちなみにワービー・パーカーのロゴも、ミニマルなフォントでデザインされています)。

一方の「ダサかわいさ」は、それらの見せかけのブランドに対するアンチテーゼともいえるのかもしれません。確かに、「Adorkables」として名前が挙がるブランドのありようは、ただただサステナブルな社会正義に焦点を当てるだけでありません。自分たちのユーザーが集うコミュニティに対してフェアで、ユーザー一人ひとりが自己表現するための手段を提供しようとする態度が伺えるのです。

個性豊かで多様性にあふれた社会を実現する──そう謳う企業が、ほかのだれとも同じ顔をしていたら、そのことばに耳を傾ける人などいるでしょうか? ウェブデザインひとつとっても「ほんとのことを言っているか」が問われる、そんな時代に、いまわたしたちはいるのです。